寧夏建立單獨序列養老服務專業技術人才職稱體系。

老人們打撲克牌。

陪老人過生日。

養老院里活動多。

兩代人互動。

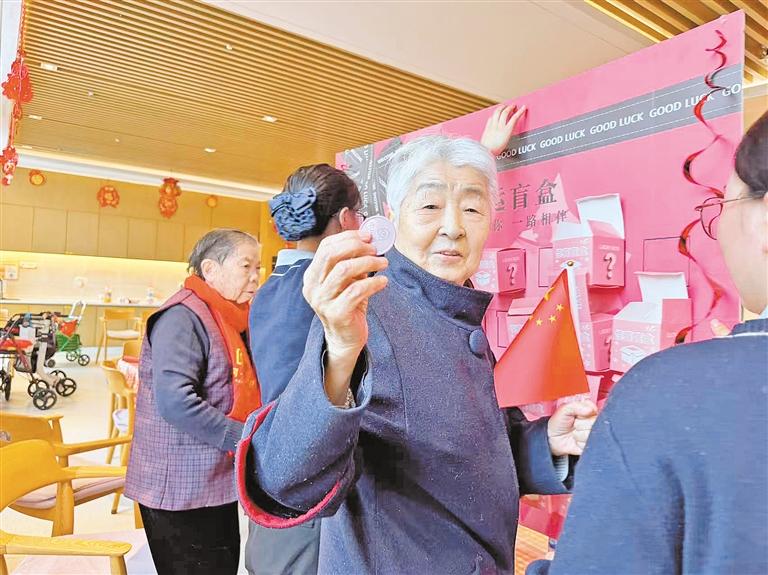

老人抽“盲盒”。

帶著老人體驗新事物。

岳嬌嬌參加養老護理職業技能大賽。

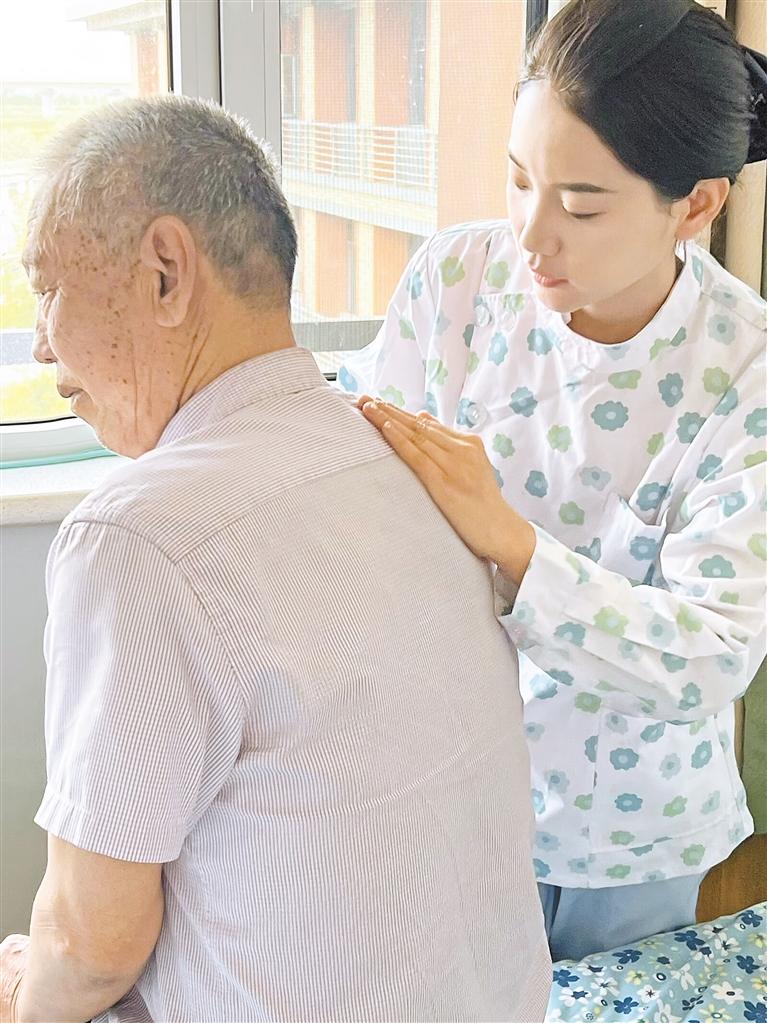

岳嬌嬌照顧老人。

老人們豐富多彩的生活照。

編者按

我國人口發展呈現出老齡化、高齡化等特點,傳統的家庭養老功能在弱化,越來越多老年人對社會養老服務提出需求。截至2023年年底,寧夏60歲及以上老年人口已達110.6萬人,占總人口的15.7%。面對銀發浪潮,養老服務行業的重要性愈發突出,對專業性的要求也愈發提高。

提起養老服務業從業者,不少人存有“學歷低、年齡大、待遇低”的刻板印象。然而,近年來,越來越多的年輕人開始為“夕陽紅”事業注入“朝陽”力量。那么,是什么讓年輕人特別是“90后”“00后”選擇進入這個行業?他們有哪些想法和期待?他們能給老年群體帶來什么?當越來越多年輕的“朝朝”與年老的“暮暮”相遇,會發生什么故事?本報記者走訪發現,這群“青春養老人”用愛心、耐心和專業技能守護著老年人的黃昏歲月,也為養老服務業向專業化、精細化方向發展貢獻力量。

代際交融

青春與銀發的溫暖奔赴

3月6日,陽光灑在銀川市中房幸福里·璽云臺康養中心活動室內。3位老人圍坐一起打撲克牌,不時傳來陣陣笑聲。79歲的黃淑芬瞇眼亮出手中的牌:“看我的!”72歲的蒲乃秀佯裝不服,你一言我一語,熱鬧極了。

臨近飯點,老人們坐在飯桌前,92歲的段喜蓮扶著助行器也來到餐廳和朋友們匯合。四菜一湯香氣誘人。

“奶奶,今天的隨餐藥還沒吃呢。”就在大家準備開飯時,“90后”護理主管林彥紅趕忙上前提醒,直到看著段喜蓮服下藥才安心地走開。

“小林把啥心都給我操上了。”被提醒吃藥的段喜蓮,臉上滿是慈祥,看著眼前這個與孫子年紀相仿的孩子在身邊忙碌,心里暖意融融。

1996年出生的林彥紅,從事養老行業已有8年。林彥紅通過校企合作來到養老院實習。

“我一開始擔心照顧不好老人,但他們都很包容我,有時候會反過來照顧我們。老人對我們真是‘隔代親’呢,上夜班的時候給我們抱棉被,平時有好吃的也要分享給我們,讓我一下有了被需要的溫暖,突然明白了這份工作的意義。”林彥紅說。

養老行業的刻板印象,如今已被年輕人的專業知識、細致入微的關懷和蓬勃的活力逐漸打破。除了悉心照料老年人的生活起居,越來越多屬于年輕人的時代印記也出現在老年人的生活中。

“我們鼓勵老人們做自己力所能及的事,否則,全憑他人幫忙,身體機能會越來越差。我們會帶著老人們去做一些新鮮的事情,讓他們每天都過得充實一些。”林彥紅說,比如開展走秀、唱歌、攝影、做手工等豐富多彩的文娛活動,鼓勵他們與社會接觸,同時注意發掘老年人的才藝,如舞蹈、書法、音樂等,通過組織大家活動,實現老有所為。在與老年人的朝夕相處中,年輕人們也在與生命的對話里重建了對生命價值的認知。

86歲的陳秀榮在康養中心生活5年了,子女不在身邊,“00后”護理員楊潔幾乎成了她的半個孫女。“我給陳奶奶讀詩時,會想到自己的外婆。奶奶有時握著我的手和我講述往事時,我突然理解了什么是生命的傳承。”楊潔說。

養老院如今正在成為代際融合的社會實驗室。年輕人教老年人使用智能手機,老年人則教授年輕人傳統手工藝。在這里,青春不是養老行業的“裝飾品”,而是推動行業進化的重要基因;銀發也不是衰落的象征,而是歲月沉淀的智慧寶庫。這種雙向奔赴,正在書寫關于生命尊嚴的新敘事。

科技賦能

青春力量重構養老新生態

在璽云臺康養中心大廳里,29歲的劉文莉正通過智慧養老電子大屏查看老人們的實時健康數據,血壓、血氧、心率等指標一目了然。

突然,屏幕彈出警報,護理員林彥紅的手表同步震動。剛好在二樓的她快步走向房間,發現是88歲的陳爺爺起身過猛導致血壓驟升。從發現異常到護理到位,劉文莉與林彥紅密切配合,全程僅用了2分鐘。

這是劉文莉所在養老院“智能守護網”的日常場景。老年人在一定范圍內活動時如遇意外,通過“智能守護網”系統,讓工作人員能夠第一時間發現,并就近趕到現場。

“智能護理設備、遠程醫療系統、管理平臺等科技應用,使養老護理從體力勞動升級為‘技術+人文’的復合型工作,年輕人干起來駕輕就熟。”劉文莉說。作為中房養老康養部部長,她管理著5家養老院的日常運營。在她的團隊里,“90后”“00后”同事占比超過80%。

傳統養老模式常忽視老人的精神需求。年輕人介入養老行業,不僅要提供照料,更要為老年群體創造價值感。在璽云臺康養中心,“幸福幣”激勵機制是老人們津津樂道的“新鮮事”。

“這兩天參加活動,得了5個‘幸福幣’。”老人黃淑芬拿著用“幸福幣”換購的零食高興地說。

劉文莉畢業于河南大學護理學專業。科班出身的她將年輕人熱衷的“積分激勵”引入養老服務中。老人們可以通過參加活動、互助服務、投稿等方式積累“幸福幣”存入“幸福銀行”,以此兌換生活用品或特色服務。

“為了鼓勵老人多運動,我們還開設了‘開心農場’,每個老人可以領種一小塊地,由我們提供種子。老人不僅能享受種菜的樂趣,果蔬收獲后送給機構廚房還能領到‘幸福幣’。”劉文莉介紹說,“幸福銀行”的創新機制,讓老人參與活動的興致大大提升。

“以前覺得養老院是暮氣沉沉的地方,現在每天都過得很充實,生活有盼頭。”程好智老人滿意地說。在他的房間里,擺放著由康養中心自制的刊物《幸福印記》,不僅記錄著銀川城市變遷、養生知識,還有老人自主投稿的“銀發詩歌”、文章等,成為連接代際情感的渠道。

在每個老人房間,都有一本屬于自己的時光相冊。從進入養老院的那一天,工作人員就為老人們留下了一張張照片、一段段短視頻;用手機教老人制作電子相冊,把泛黃的老照片變成會動的畫面。在數字化時代老年人普遍存在的“科技恐懼”,而這些曾因代溝產生的“數字鴻溝”,正在年輕人手把手的教學中化作跨越年齡的彩虹橋。

政策破局

解鎖養老行業的青春密碼

“當前,社會上對養老行業人員存在偏見,認為養老護理員的工作是‘伺候人’。在這種偏見下,很多年輕人不愿意進入養老服務業。”在業內人士看來,養老服務行業如何能夠留住年輕人,依然是一個必須正視的現實問題。

在寧夏應對人口老齡化的挑戰中,一項里程碑式政策正式落地——近日,全區首批75名養老護理人員獲得專業技術職稱,其中包含1名副主任養老護理師(副高級)、16名主管養老護理師(中級)和58名養老護理師(初級)。這標志著寧夏在全國率先建立單獨序列養老服務專業技術人才職稱體系,打通了與教師、醫生等同等的職業發展通道。

“許多人都覺得養老行業的從業者中大部分是‘4050’人群,實際上,現在養老行業的體力、學習能力、操作智能設備等要求,更適合年輕群體從事。”此次獲評中級職稱的劉文莉介紹。

盡管“青年養老人”在就業市場上備受青睞,但養老行業仍然面臨著一些挑戰。社會認同感、職業榮譽感的不足,在客觀上限制了年輕人在養老服務行業長期堅持的信心。目前的主力仍是45歲到55歲的中年群體,一線人員的需求有很大缺口。

為吸引并留住年輕人在養老行業,寧夏通過一系列政策支持產教融合,培養技術技能人才。政策鼓勵技工院校根據市場需求優化專業結構,開設養老護理、健康服務與管理等銀發經濟相關專業,并加快專業設置評估審核流程。

在銀川職業技術學院,智慧健康養老服務專業作為寧夏養老專業人才培養的一個重要項目,“這個專業畢業的學生,就業的選擇權在他們手上,畢業直接就能就業。”銀川職業技術學院老年服務與管理專業相關負責人說。

此外,寧夏還加大了對養老護理、健康照護等急需緊缺職業的培訓力度,提供技能培訓補貼。

政策帶來的變化觸手可及。作為一名養老護理員,1997年出生的岳嬌嬌,職業之路充滿了挑戰與成長。8年前剛工作時,岳嬌嬌還對自己的未來感到迷茫,但真正接觸了養老護理行業后,岳嬌嬌通過參與一系列培訓活動,快速適應了工作要求,將臨床護理知識與養老服務融合。隨著補貼政策和技能大賽激勵機制的出臺,她更有動力去學習、去提升自己。如今,她已經取得護理人員的初級技術職稱及養老護理技師證書,在技能大賽中,榮獲自治區級養老護理職業技能大賽一等獎、全國民政行業養老護理職業技能大賽三等獎,并獲評為自治區青年崗位能手。

回顧自己的職業歷程,岳嬌嬌感慨萬千。“剛開始從事這個行業會聽到很多不理解的聲音。但相關政策的接連出臺,讓我看到清晰的成長路徑,職業‘含金量’明顯提升,社會認同度也越來越高,這是實實在在的職業尊嚴。”岳嬌嬌說。

“養老志愿服務不是單向輸出,而是生命與生命的彼此照亮。”當銀發與黑發挨在一起,布滿皺紋的手指輕觸電子屏幕,青春的面龐上跳動著夕陽的碎金。當年輕人用無人機帶老人俯瞰春花,用AI修復模糊的舊照片,每一位老年人都能在科技助力下,擁有更多珍貴回憶。

正如劉文莉在護理日志中所說:“原來我們不是在照顧夕陽,而是在守護永不落幕的晨曦。”(記者 蔡莞郁 何娟亮 文/圖)

【記者手記】

為養老行業注入新活力

在璽云臺康養中心,當我看見“90后”護理主管劉文莉俯身教老人如何使用智能手機時,我忽然意識到:這場代際之間的溫情碰撞,早已突破傳統養老的邊界。

莫道桑榆晚,青春正守護。隨著老齡化進程加速,越來越多的年輕人選擇與“銀發”相伴,用青春溫度重塑養老行業生態,為行業注入新活力。這些創新背后,是年輕人對養老理念的重構——他們不再局限于照料衣食住行,更關注情感聯結與精神滿足。這種雙向的情感流動,讓養老服務從保障生存進階到精神豐盈。

年輕人努力,也要給他們托舉。劉文莉告訴記者,吸引她的不僅是政策扶持下的職業前景,更是養老服務的創新空間。作為寧夏首批獲評職稱的“90后”護理骨干,她從職業培訓中找到了方向,如今帶領團隊在養老行業干得更加得心應手。政策賦能為這份職業提供了底氣。寧夏將養老護理納入職稱評審,政校合作培養專業人才,補貼性培訓讓更多年輕人獲得技能認證。自治區民政廳老齡工作與養老服務處相關負責人說,未來“醫養康養融合”“銀發經濟”等新賽道,正需要青年力量引領突破。

夕陽無限好,青春恰自來。當“Z世代”用科技提升效率,用創意填補情感空缺,青年正以創新重構行業內核——從照料日常到精神共鳴,從職業迷茫到清晰路徑,這場代際共生的奔赴,正書寫生命尊嚴的嶄新篇章。(記者 蔡莞郁 何娟亮)